過去見積件数20,000件以上!大阪府全域対応!

その他地域(兵庫県・奈良県・滋賀県・京都府など)

「実家を建て替えるけど、まず何から始めればいいの?」「相続した空き家を解体したいけど、手続きが複雑そうで不安…」

初めての解体工事を前に、このようなお悩みや疑問を抱えていませんか。解体工事は、単に建物を壊すだけでなく、業者選びからさまざまな届出、近隣への配慮、工事後の手続きまで、多くのステップを踏む必要があります。

この記事では、解体工事の準備から完了後の手続きまで、全体の流れを8つのステップに分けて分かりやすく解説します。 各ステップで「いつ」「誰が」「何をするのか」を具体的に説明するので、最後まで読めば、初心者の方でも安心して解体工事の計画を立てられるようになります。

解体工事の全体像と期間・費用

まずは、家屋解体の全体像を把握しましょう。ここでは、工事全体の流れと、工事にかかる期間や費用の目安について解説します。

【図解】家屋解体の流れ全8ステップ

解体工事は、大きく分けて「工事前の準備」「工事中の作業」「工事完了後の手続き」の3つのフェーズに分かれます。家屋解体の手順は、以下の全8ステップで進めるのが一般的です。

- 【工事前の準備】

- STEP1. 解体業者の選定と比較・契約

信頼できる業者を見つけ、契約を結びます。 - STEP2. アスベスト調査と各種届出

法律で定められた調査や行政への届出を行います。 - STEP3. 近隣挨拶とライフライン停止

工事を円滑に進めるための準備をします。

- STEP1. 解体業者の選定と比較・契約

- 【工事中の作業】

- STEP4. 足場設置と残置物・内装撤去

安全と環境に配慮しながら、解体の準備をします。 - STEP5. 建物本体(屋根・構造)の解体

重機を使って建物を本格的に解体します。 - STEP6. 基礎解体と地中埋設物確認

地面の下にある基礎を撤去し、障害物がないか確認します。

- STEP4. 足場設置と残置物・内装撤去

- 【工事完了後の手続き】

- STEP7. 廃材搬出と整地作業

廃材を適切に処理し、土地をきれいにします。 - STEP8. 建物滅失登記の申請

法務局で建物がなくなったことを登記します。

- STEP7. 廃材搬出と整地作業

構造別の解体工事にかかる期間の目安

解体工事にかかる期間は、建物の構造や大きさ、立地条件によって変わります。一般的な30坪程度の住宅の場合、構造別の期間の目安は以下の通りです。

- 木造(W造)

約1週間~2週間。日本の住宅で最も多い構造で、比較的短期間で解体できます。 - 鉄骨造(S造)

約2週間~3週間。木造に比べて頑丈なため、解体に少し時間がかかります。 - 鉄筋コンクリート造(RC造)

約3週間~4週間。非常に頑丈な構造のため、解体作業に最も時間がかかり、騒音や振動も大きくなる傾向があります。

これらはあくまで目安であり、天候や追加工事の有無によって変動します。

家の解体にかかる費用相場と内訳

家の解体にかかる費用は、主に「坪単価」で計算されます。こちらも構造によって異なり、頑丈な建物ほど高くなるのが一般的です。

- 木造

坪単価 3万円~5万円程度 - 鉄骨造

坪単価 4万円~6万円程度 - 鉄筋コンクリート造

坪単価 6万円~8万円程度

例えば、30坪の木造住宅なら「30坪 × 4万円 = 120万円」が費用の目安となります。

また、解体費用の総額は、以下の3つの要素で構成されています。

- 本体工事費

建物そのものを解体する費用です。 - 付帯工事費

建物以外のもの(ブロック塀、庭木、カーポート、浄化槽など)を撤去する費用です。 - 諸経費

各種届出の代行費用や、重機の回送費、駐車場代などです。

正確な費用を知るためには、必ず複数の業者から見積もりを取りましょう。

【STEP1~3】工事前の準備と手続き

ここからは、解体工事の具体的な流れをステップごとに詳しく見ていきましょう。まずは、工事が始まる前に行うべき準備と手続きです。

STEP1. 解体業者の選定と比較・契約

解体工事の成功は、信頼できる業者選びにかかっていると言っても過言ではありません。 焦らず慎重に業者を選びましょう。

業者の探し方

業者を探す主な方法は以下の通りです。

- インターネットで検索する(「地域名 解体業者」など)

- 解体工事の一括見積もりサイトを利用する

- ハウスメーカーや工務店に紹介してもらう

業者選びのポイント

- 建設業許可または解体工事業登録

500万円以上の工事には「建設業許可」、それ未満の工事には「解体工事業登録」が必要です。必ず許可・登録のある業者を選びましょう。 - 見積書の詳細さ

「一式」としか書かれていない見積書は要注意です。何にいくらかかるのか、内訳が明確に記載されているか確認しましょう。 - 保険への加入

万が一の事故に備え、損害賠償保険に加入しているか確認することも重要です。 - 相見積もりの実施

必ず3社程度の業者から相見積もりを取り、費用や対応を比較検討してください。 これにより、費用相場を把握し、悪徳業者を避けることができます。

納得できる業者が見つかったら、工事内容や金額、工期などを明記した契約書を交わします。

STEP2. アスベスト調査と各種届出

解体工事を行うには、法律に基づいた調査や届出が必要です。これらは基本的に解体業者が代行してくれますが、施主として内容を把握しておきましょう。

アスベスト(石綿)事前調査

2022年4月から、建物の解体・改修工事を行う際には、アスベスト含有の有無の事前調査が義務化されました。 一定規模以上の工事では、調査結果を労働基準監督署と自治体に報告する必要があります。調査の結果、アスベストが見つかった場合は、専門の業者による除去作業が必要となり、追加で費用と工期がかかります。

(参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/index.html)

主な届出

- 建設リサイクル法の届出

床面積の合計が80㎡を超える建物を解体する場合、工事開始の7日前までに都道府県知事への届出が必要です。 - 道路使用許可申請

工事車両の駐車や足場の設置で公道を使用する場合、管轄の警察署に申請が必要です。 - 特定建設作業実施届出書

重機を使用するなど、騒音や振動が大きい作業を行う場合、工事開始の7日前までに市区町村への届出が必要です。

STEP3. 近隣挨拶とライフライン停止

工事開始直前には、近隣への配慮とインフラ関係の手続きを行います。

近隣挨拶

解体工事では、騒音や振動、粉塵の発生が避けられません。近隣トラブルを防ぐため、工事開始の1週間~10日前までには、解体業者と一緒に近隣住民へ挨拶に伺いましょう。

- 挨拶の範囲

両隣、向かいの3軒、裏の家が基本ですが、車両の出入りで影響がありそうな範囲まで挨拶しておくとより丁寧です。 - 伝える内容

工事の期間、作業時間、連絡先などを伝え、理解と協力を得られるよう努めます。 - 持参するもの

タオルや洗剤など、500円~1,000円程度の粗品を持参するのが一般的です。

ライフラインの停止・撤去

電気、ガス、水道、電話、インターネットなどのライフラインは、工事開始前に停止または撤去の手続きが必要です。

- 電気・電話・インターネット

各契約会社に連絡し、停止または撤去を依頼します。電線の撤去が必要な場合もあるため、早めに連絡しましょう。 - ガス

ガス会社に連絡し、閉栓とメーターの撤去を依頼します。立ち会いが必要な場合があります。 - 水道

工事中に粉塵の飛散防止のために散水で水を使用することがあります。 そのため、完全に止めるのではなく、解体業者と相談の上で手続きを進めてください。

【STEP4~6】工事中の作業手順

いよいよ実際の解体作業が始まります。安全を最優先に、決められた手順で作業が進められます。

STEP4. 足場設置と残置物・内装撤去

まず、工事現場の安全と周辺環境への配慮のために、足場と養生シートを設置します。

- 足場の設置と養生

建物の周りに足場を組み、その外側を防音・防塵効果のある養生シートで覆います。これにより、騒音や粉塵が近隣へ広がるのを最小限に抑えます。 - 残置物(不用品)の撤去

事前に処分しきれなかった家具や家電などの残置物を撤去します。 - 内装の解体

窓ガラス、畳、ドア、壁の石膏ボード、断熱材などを手作業で分別しながら撤去します。この「内装解体」を先に行うことで、後の廃材の分別がしやすくなります。

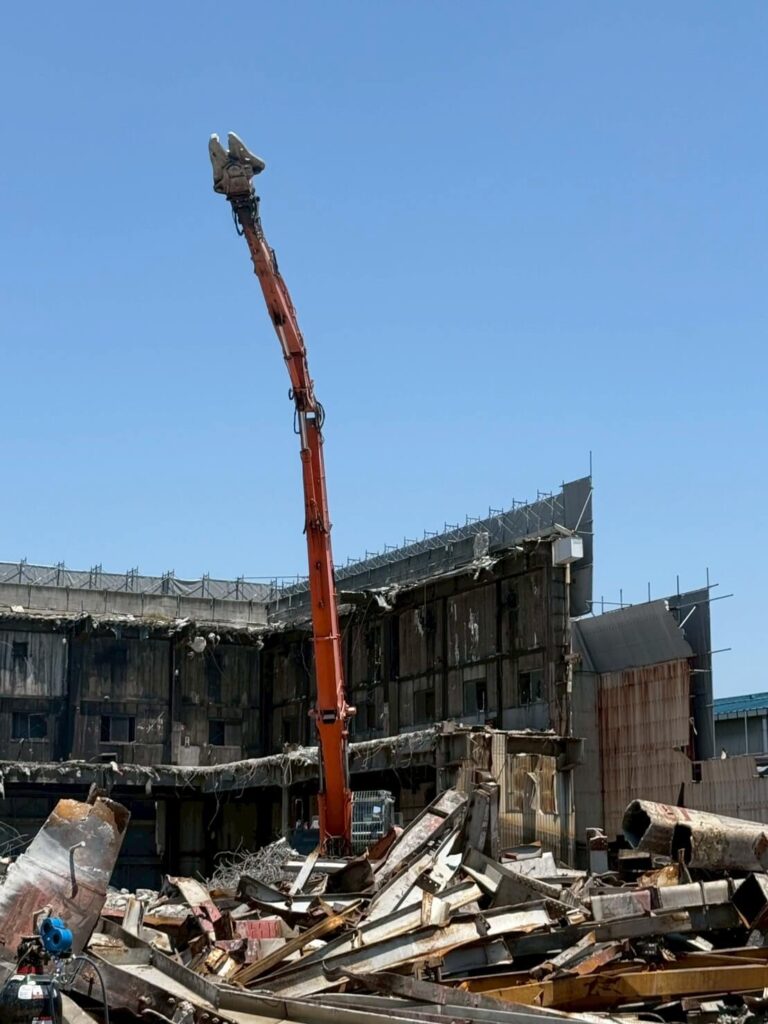

STEP5. 建物本体(屋根・構造)の解体

内装が空になったら、重機を使って建物本体の解体に取り掛かります。

建物の解体は、基本的に上から下へと進められます。 まずは屋根瓦などを手作業や重機で撤去し、その後、壁、梁、柱といった構造部分を重機で壊していきます。

この際、粉塵が舞い上がらないように、常に水をまきながら作業を進めるのが一般的です。

STEP6. 基礎解体と地中埋設物確認

建物本体の解体が終わると、地面に残っている建物の基礎部分を解体します。

- 基礎の解体

「基礎」とは、建物を支えるために地面の下に作られたコンクリートの部分です。重機(油圧ショベルなど)を使ってコンクリートを砕き、掘り起こして撤去します。 - 地中埋設物の確認

基礎を撤去した後、地中に障害物(以前の建物の基礎、浄化槽、井戸、コンクリートガラなど)が埋まっていないかを確認します。 もし地中埋設物が見つかった場合は、追加の撤去費用が発生することがあります。

【STEP7~8】工事完了後の手続き

建物の解体が終わり、土地がきれいになった後にも、大切な手続きが残っています。

STEP7. 廃材搬出と整地作業

工事で発生した木くず、コンクリートガラ、金属くずなどの産業廃棄物を分別し、トラックで処理場へ搬出します。不法投棄を防ぐため、法律で定められた適正な処理が義務付けられています。

廃材の搬出が終わったら、重機で土地を平らにならす「整地」作業を行います。石やガラなどを取り除き、きれいに仕上げて工事は完了です。この後、施主が立ち会い、契約通りに工事が行われたか最終確認をします。

STEP8. 建物滅失登記の申請

「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」とは、法務局の登記簿から、取り壊した建物の情報を削除するための手続きです。

この申請は、建物の所有者に義務付けられており、建物を解体してから1ヶ月以内に行わなければなりません。 2024年4月からは申請が義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

申請は自分で行うこともできますが、手続きが複雑なため、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

(参考:法務局「不動産登記の申請書様式について」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html)

解体工事で失敗しないための注意点

最後に、解体工事でよくあるトラブルや、知っておくべき注意点をまとめました。

近隣トラブルを避けるための対策

解体工事で最も多いのが近隣トラブルです。主な原因は「騒音」「振動」「粉塵」の3つです。

- 事前の丁寧な挨拶と説明を徹底する

- 養生シートで現場をしっかり囲う

- 祝日や早朝・夜間の作業を避けるなど、作業時間を遵守する

- 工事車両の駐車場所に配慮する

業者任せにせず、施主としても誠意ある対応を心がけることが、トラブル回避の鍵です。

追加費用が発生する主なケース

見積もり金額以外に追加費用が発生することがあります。主なケースは以下の通りです。

- 地中埋設物の発見

解体後に井戸や浄化槽、以前の建物の基礎などが見つかった場合。 - アスベスト含有建材の発見

事前調査で見つからなかった箇所からアスベストが発見された場合。 - 想定以上の残置物

見積もり時よりも多くの不用品が残っていた場合。 - 軟弱地盤

重機を搬入するために地盤の補強が必要になった場合。

契約前に、追加費用が発生する可能性とその場合の対応について、業者とよく確認しておきましょう。

解体後の固定資産税の変更点

建物を解体して更地にすると、土地にかかる固定資産税が上がることがあります。

これは、住宅が建っている土地に適用されていた「住宅用地の特例」が受けられなくなるためです。特例がなくなると、土地の固定資産税評価額によっては、税額が最大で6倍になる可能性もあります。

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地の状況によって課税されます。解体後の土地活用計画(新築、売却など)と合わせて、解体のタイミングを慎重に検討することが重要です。

解体工事の流れに関するよくある質問

ここでは、解体工事の進め方に関してよく寄せられる質問にお答えします。

不用品(残置物)は自分で処分すべき?

費用を少しでも抑えたい場合は、自分で処分するのがおすすめです。 自治体のルールに従って粗大ごみとして出すか、リサイクルショップやフリマアプリを活用しましょう。

ただし、量が多い場合や時間がない場合は、解体業者に処分を依頼することも可能です。その際は、業者が「一般廃棄物収集運搬許可」を持っているか確認してください。この許可がない業者が家庭ごみを運搬するのは違法です。

解体工事中の立ち会いは必要か?

基本的に、工事期間中に毎日立ち会う必要はありません。 業者が安全管理を行いながら作業を進めてくれます。

ただし、工事開始前の挨拶回りや、工事完了後の最終確認の際には、できるだけ立ち会うことをおすすめします。 自分の目で確認することで、安心感が増し、トラブル防止にもつながります。

滅失登記は自分でもできる?

はい、建物滅失登記は自分で行うことも可能です。 法務局の窓口で相談しながら手続きを進めることができます。自分で申請すれば、土地家屋調査士に支払う4~5万円程度の報酬を節約できます。

ただし、必要書類の準備や法務局への訪問など、手間と時間がかかります。忙しい方や手続きに不安がある方は、専門家である土地家屋調査士に依頼するのが確実です。

まとめ

この記事では、解体工事の全体の流れを8つのステップに分けて解説しました。

- 解体業者の選定と比較・契約

- アスベスト調査と各種届出

- 近隣挨拶とライフライン停止

- 足場設置と残置物・内装撤去

- 建物本体(屋根・構造)の解体

- 基礎解体と地中埋設物確認

- 廃材搬出と整地作業

- 建物滅失登記の申請

初めての解体工事を成功させるためには、事前の計画と準備が何よりも重要です。 そして、その計画を共に進めるパートナーとして、信頼できる解体業者を選ぶことが成功の鍵となります。

この記事で解説した家屋解体の手順を参考に、一つひとつのステップを確実に進めていけば、不安なく工事を完了させることができるはずです。あなたの解体工事がスムーズに進むことを心から願っています。

10分で完結!即日見積

どこよりも「安く」「速く」対応いたします!