過去見積件数20,000件以上!大阪府全域対応!

その他地域(兵庫県・奈良県・滋賀県・京都府など)

空き家の火事は年々増加しており、放火や老朽化、漏電などが原因で大きな被害をもたらしています。

火災が発生すると、所有者は延焼による損害賠償責任を問われることも少なくありません。

この記事では、最新データをもとに空き家火災の原因や賠償責任、火災保険の適用範囲、そして防止策までわかりやすく解説します。放置された空き家が火事の温床とならないよう、正しい知識を持ち対策を講じましょう。

空き家の管理が負担なら

解体がおすすめ

まずは無料相談を!

今月中に無料相談した方限定!

1000円分のギフトカード進呈中(数に限りあり)

【TEL:0120-005-789】

【LINE見積もりはこちら】

大阪・兵庫(神戸市)対応

この記事は、大阪の解体工事業者「まかせてあんしん解体」が実際に現場目線をもとにわかりやすく解説します。

なぜ空き家火災が増えているのか【空き家問題】

日本全国で空き家の数が増加するなか、火災のリスクも年々高まっています。

(総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、全国6,502万戸のうち、900万戸が空き家)

その背景には、老朽化した建物の放置、管理の不十分さ、放火の標的になりやすいことなど、複数の要因が絡み合っています。

ここでは最新統計とともに、空き家が火災の危険にさらされやすい理由を解説します。

最新統計データ|全国の空き家火災件数と推移

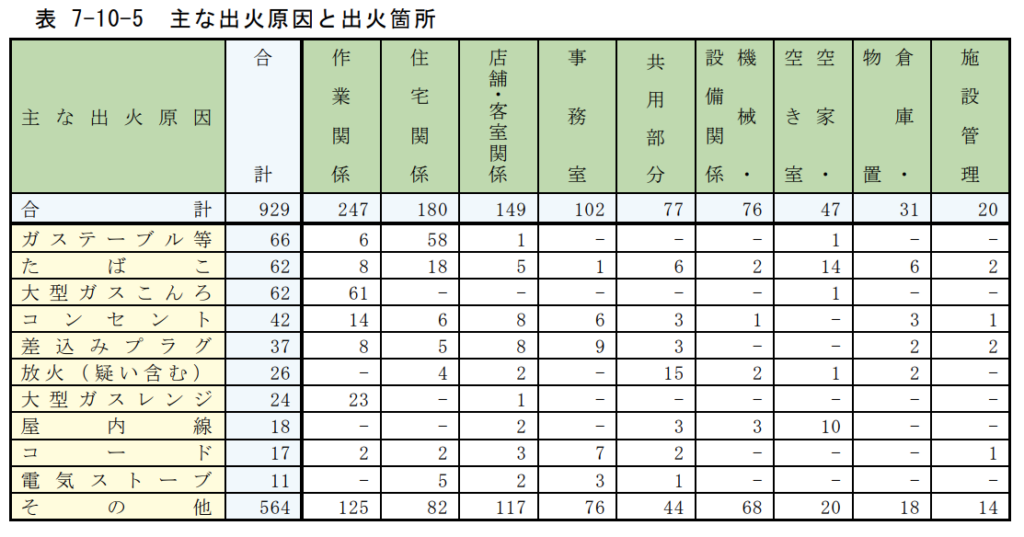

消防庁の「令和6年版 火災の実態」によると、令和6年度の集計では4,330件の火事が起きており、全国で発生した建物火災のうちビル(929件の火災)などでは約5%(放火は全体の2%)が空き家関連とされています。

| 年度 | 空き家火災件数 (全国) | 備考 |

|---|---|---|

| 2019年 | 3,939件 | 放火件数が多い |

| 2021年 | 3,953件 | 漏電事故増加 |

| 2023年 | 4,330件 | 老朽家屋増加が背景 |

特に都市部や郊外の住宅地では、空き家が放火や漏電の原因となるケースが増えています。

空き家が狙われやすい理由(放火・老朽化・不法侵入)

空き家は管理が行き届きにくいため、火災のリスクが高いと言えます。主な理由は以下の通りです。

- 放火の標的になりやすい

人が住んでいないため、不審者が侵入しやすく、特に夜間や人通りの少ない場所では狙われやすい。 - 老朽化による劣化

配線や電気設備が古くなり、漏電や火花による出火のリスクが増加しやすい。 - ごみや草木の堆積

長期間放置された庭木や枯れ草、ゴミの山は自然発火や放火を誘発する。 - 不法侵入者の火気使用

空き家に侵入した者がたばこや火を使い、火災につながるケースも報告されている。

【まかせてあんしん解体担当者のコメント】

空き家を放置すると、所有者の知らぬ間に“放火の温床”になり得ます。定期的な巡回や防犯カメラの設置など、目に見える管理が重要です。

空き家火事の主な原因

空き家火災の多くは、管理不足や外部からの侵入に起因しています。

特に、放火といったトラブルも多いほか、老朽化による電気設備のトラブルや自然発火なども見逃せません。

ここでは、代表的な原因を4つに分けて解説します。

【原因1】放火(件数も紹介)

消防庁が毎年実施している調査資料によると、令和6年の総出火件数は37,036件あり、そのうち放火として疑われているのは3,862件(約1割)でした。

(参考:総務省消防庁「消防統計(火災統計)」|(令和6年1~12月調査))

このことから、管理者が不在にすることが多い「空き家」においてもその割合は特に高いとされています。

「人気がなく人目につかない」「ごみや雑草が燃えやすい状態で放置されている」といった空き家の場合は、放火されるリスクが高いため注意が必要です。

放火の対策

- 防犯カメラやセンサーライトの設置

- 定期的な見回りや清掃

- 不審者の侵入を防ぐための施錠強化

【原因2】漏電・老朽配線による火災

空き家では、長期間使用されない電気設備が老朽化しており、配線の劣化や漏電による火災も頻発しています。

特に木造住宅では、壁内部の古い配線から発熱し、気付かぬうちに火が広がるケースが多いです。

漏電・老朽配線の対策

- 長期間使用しない場合はブレーカーを落とす

- 専門業者による電気設備点検を実施

- 電線の破損や動物によるかじり跡を定期確認

【原因3】ごみ・草木の自然発火リスク

長期間放置された空き家では、枯れ草やごみが積もり、夏場の高温時には自然発火の危険性があります。

また、不法投棄されたスプレー缶やライターなども発火源となり得るため、注意が必要です。

「自然発火」は頻度こそ少ないものの、近年では熱波や異常気象の影響でリスクが高まっています。

自然発火の対策

- 庭や周囲の草木を定期的に除去

- 不燃性のごみ処理袋を使用

- 不法投棄が疑われる場合は市町村へ通報

【原因4】その他の原因(動物・ガス残留など)

放火や漏電以外にも、次のような理由で「空き家火災」を引き起こされる場合があります。

- ネズミが配線をかじったことによるショート

- 使用されなくなったガス配管の残留ガスの漏出

- 不法侵入者によるたばこの火の不始末

発生頻度は少ないものの、所有者の管理不足が原因とされるケースもあり、賠償責任を問われるリスクがあります。

その他の原因の対策

- 定期的にガスの閉栓確認を行う

- 害獣侵入を防ぐために穴や隙間を塞ぐ

- 定期巡回サービスや管理会社に委託

ひとつでも当てはまるなら

解体がおすすめ!

✔ 空き家を維持管理できる余裕がない

✔ 維持管理にお金をかけたくない

✔ 空き家を不要だと感じている

大阪・兵庫(神戸市)対応

【TEL:0120-005-789】

【LINE見積もりはこちら】

また、火災以外の空き家トラブルも知りたい方は、以下の記事がおすすめです。

空き家火災が起きた場合の所有者責任

空き家で火災が発生した場合、所有者は「知らなかった」では済まされないケースがあります。

ここでは、所有者が知っておくべき法的責任と実例を解説します。

失火責任法の基本と適用範囲

失火責任法とは、失火(過失による火事)について「重大な過失がない限り、加害者は賠償責任を負わない」と定める法律です。

(参考:ソニー損保「失火責任法とは」)

- 管理放棄 → 重大な過失と認定される可能性

- 電気設備の劣化を放置 → 損害賠償の対象

- 定期点検を実施 → 過失の有無を判断する際に有利に働く

ただし空き家の場合、管理を怠っていたと判断されれば「重大な過失」とみなされ、隣家などへの延焼被害に対し損害賠償責任を負う可能性があります。

実際に、大阪府が公開している「空き家・歳末警戒特集」というパンフレットでも、空き家放置時の管理者のリスクが警告されています。

空き家火事での賠償責任と保険

実際に、空き家火災をきっかけに所有者が損害賠償を命じられた判例もあります。

そのような背景もあり、日新火災などでは「空き家トラブル」が起きた場合の賠償金等を保証してくれる専用保険なども提供されています。

もちろんトラブルが起きないに越したことはありませんが、今後も長期的に空き家を管理していく必要があるなら、保険加入も視野に入れておくことが重要です。

空き家火災の実例と被害の実態

空き家を放置し続けると、どのような火災問題が起こるのでしょうか。

ここでは、実際に起きた空き家火災のニュースをもとに、建物への被害、周辺家屋への被害について事例を紹介します。

【実例1】木造3階建ての空き家火災|大阪府大阪市生野区

2020年5月24日、大阪府八尾市の建物で火事が起きました。

八尾署や地元消防によると、木造2階建ての空き家が全焼したほか、別の木造2階建ての空き家も焼ける被害を受けています。

住宅密集地であることから、延焼といった被害が起きやすい地域となります。

【実例2】木造2階建ての空き家火災|兵庫県神戸市長田区

2025年5月31日、兵庫県神戸市長田区で空き家が全焼する火事がありました。

消防車など13台が駆け付け、火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての空き家1棟50平方メートルが全焼しました。

現場は神戸電鉄丸山駅から北西およそ50mの住宅街です。(延焼の危険あり)

火災を防ぐための空き家管理と対策

空き家火災を未然に防ぐためには、日常的な管理と計画的な対策が不可欠です。

実際に火災が発生してからでは遅く、所有者が損害賠償や経済的負担を背負うリスクがあります。

ここでは、専門家も推奨する実践的な防火対策を紹介します。

【対策1】物理的な防火対策(施錠・草刈り・ごみ処理)

空き家の火事を防止したいなら、次のような物理的な防火対策が有効です。

- 施錠の徹底

不法侵入を防ぎ、放火リスクを下げる - 草刈りと庭木の整理

枯れ草や落ち葉を放置すると自然発火や放火の火種に - ごみ処理

不燃ごみ・可燃ごみを定期的に撤去し、可燃性物質を残さない

特に、物理的な清掃や施錠は、シンプルながらもっとも効果的な対策です。防犯と防火は表裏一体と考えてください。

【対策2】電気・ガス遮断・漏電ブレーカー設置

長期間使わない空き家では、電気やガスの供給を止めておくことが重要です。

特に、古い配線が残っている場合、漏電からの出火リスクが高まるため、次の対策が推奨されます。

- 主幹ブレーカーを常時オフにする

- ガス元栓を閉め、残留ガスを抜く

- 漏電ブレーカーや火災警報器を設置する

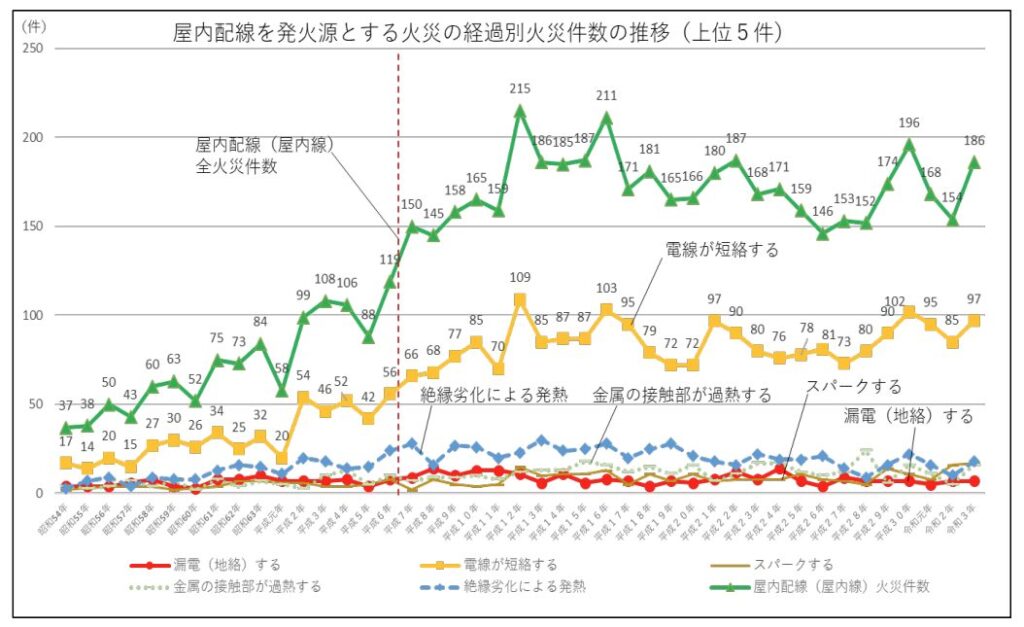

消防庁の報告でも、電気遮断による漏電火災の発生傾向が高まっている(平成元年と比べて令和3年調査時は、3~5倍に増加)ため、空き家の管理をする際には、電気・ガスをシャットアウトするのがおすすめです。

【対策3】定期的な巡回・見える管理で放火防止

空き家の火災を避けたいなら「人の気配」を感じさせることが、放火を防ぐ有効な方法のひとつです。

例えば、次の対策が放火の予防につながります。

- 月1回以上の巡回

- 防犯カメラやセンサーライトの設置

- 近隣住民への連絡体制を構築

管理している空き家が近くにある場合は巡回を、また距離がある場合には遠隔視聴できる防犯カメラを設置するのがおすすめです。

【対策4】使わない空き家なら解体がおすすめ

長期的に利用予定がない空き家を放置すると、管理コストや火災リスクが累積していきます。

その場合、思い切って解体するのも選択肢のひとつです。特に、次の場合には解体を検討するのがおすすめです。

- 築30年以上の老朽家屋(破損や損傷あり)

- 庭や建物の管理が困難である

- 将来的に活用予定がない土地である

解体によって火災リスクはゼロになり、土地を有効活用できる利点があります。また、特定空家等になると固定資産税が6倍に増えてしまいますが、早めに解体しておけば、固定資産税の増加を防止できます。

ひとつでも当てはまるなら

解体がおすすめ!

✔ 空き家を維持管理できる余裕がない

✔ 維持管理にお金をかけたくない

✔ 空き家を不要だと感じている

大阪・兵庫(神戸市)対応

【TEL:0120-005-789】

【LINE見積もりはこちら】

家の解体にかかる費用相場を知りたい方は、以下の記事がおすすめです。

なお、空き家解体の見積もり方法を知りたい方は、以下の記事がおすすめです。

空き家の火事のよくある質問【FAQ】

空き家火災でもっとも多い原因は?

空き家火災の原因でもっとも多いのは「放火」です。NPO法人の空き家・空き地管理センターによると、全体の約2割を放火が占めています。無人のため不審者が侵入しやすく、ごみや枯れ草が燃えやすい環境も放火を助長します。

所有者が賠償責任を負うのはどんなケース?

失火責任法では「重大な過失」がなければ賠償義務を免れる場合もあります。しかし、空き家を長期間放置していた結果、漏電やごみ堆積が火災を招いた場合は「管理不十分」と認定され、所有者が隣家への延焼被害などの賠償責任を負う可能性があります。

自然発火は本当にある?

自然発火は稀ですが、現実に発生する可能性があります。特に夏季に高温となる環境下で、放置された枯草やごみ、不法投棄されたスプレー缶などが引火源となります。実際に自治体の報告でも、自然発火が原因と疑われる空き家火災が毎年数十件発生しています。

火災保険で空き家も補償される?

空き家でも火災保険の契約は可能ですが、補償範囲や条件が制限される場合があります。放火や漏電火災は補償対象となるケースが多い一方、管理不足による火災は補償外とされることもあります。契約時に「延焼損害特約」などを確認して加入することが重要です。

まとめ|空き家管理が難しいなら火事防止のために解体をしよう

空き家火災は、放火や漏電などのリスクを常にはらんでおり、所有者が「知らなかった」では済まされません。

統計上も年々空き家火災は増加傾向にあり、延焼による損害賠償は数百万円から数千万円規模に及ぶケースも珍しくありません。

もし空き家を長期間利用する予定がなく、管理が難しいと感じているなら、解体を検討することが確実な防火対策です。

【まかせてあんしん解体からのご提案】

・予算に合う解体を提案します(費用を抑える方法もアドバイス)

・他社見積もりとの比較にも対応します

・補助金の活用も徹底サポートします

見積もり・解体相談はすべて無料で行っています。

「うちはいくらで解体できるんだろう?」「どういった人たちに任せられるの?」と感じた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【まかせてあんしん解体の解体実績はこちら】

・吹田市 Tさま|木造解体工事

・豊中市 Aさま|建て替えのために旧家屋の解体

▶ 解体をプロに無料相談する

▶ LINEで気軽に相談する

▶ フリーダイヤル:0120-005-789

(受付時間 9:00〜18:00)

執筆・監修

本記事は、住宅・空き家・店舗解体に特化した実績2万件以上の「まかせてあんしん解体」の編集チームが作成しました。制度情報は国自治体などの公式サイトを参考に、最新の内容にもとづいて編集しています。

10分で完結!即日見積

どこよりも「安く」「速く」対応いたします!